医学部医学科内科学系循環器内科学の宮本淳一助教、大野洋平准教授らが取り組んだ、重症大動脈弁狭窄症に対する経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)と術後の肺高血圧症との関係に関する研究成果が、10月25日にアメリカの権威ある心臓病学会誌『Journal of the American College of Cardiology』(Impact Factor 27.2)に掲載されました。この成果は、TAVI治療後に死亡リスクが高い患者をより正確に同定するなど、治療選択における重要な判断材料になると期待されています。

重症大動脈弁狭窄症は、心臓の左心室から大動脈につながる大動脈弁が加齢などによって硬くなり、開きにくくなる疾患です。狭くなった弁から全身に血液を送るため心臓に過度の負担がかかり、重症化すると息切れや胸の痛み、足のむくみ、気を失うなどの症状が起こります。薬では根本的な治療ができないため、硬くなった弁を切り取って人工弁を縫い付ける人工弁置換術が行われていますが、この手術は体への負担が大きいため、より低侵襲な治療として、脚の付け根の血管に通した管(カテーテル)から人工弁を送り込み、硬くなった弁を押し広げるようにして植え込む「経カテーテル大動脈弁留置術(TAVI)」が行われるようになってきました。

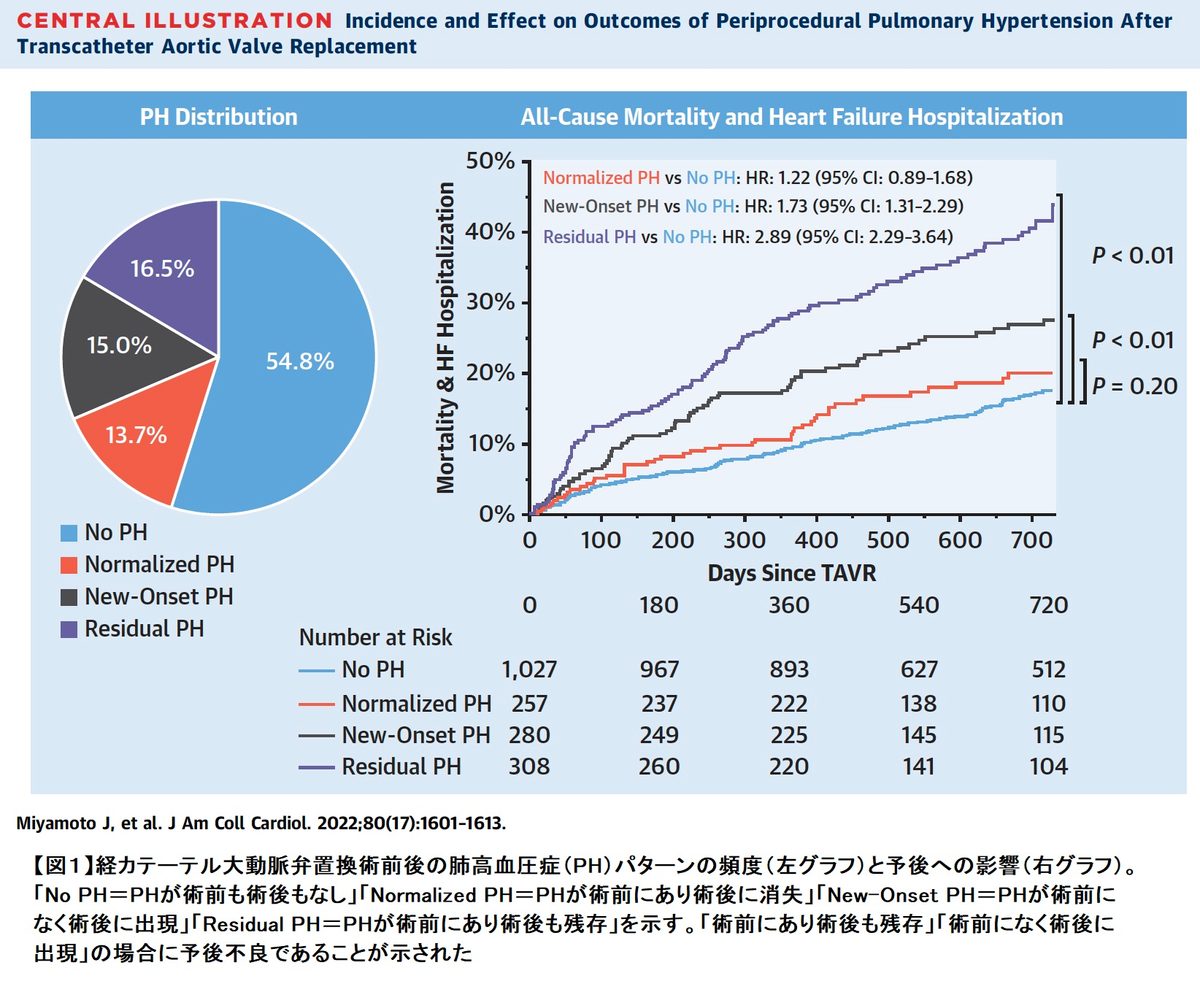

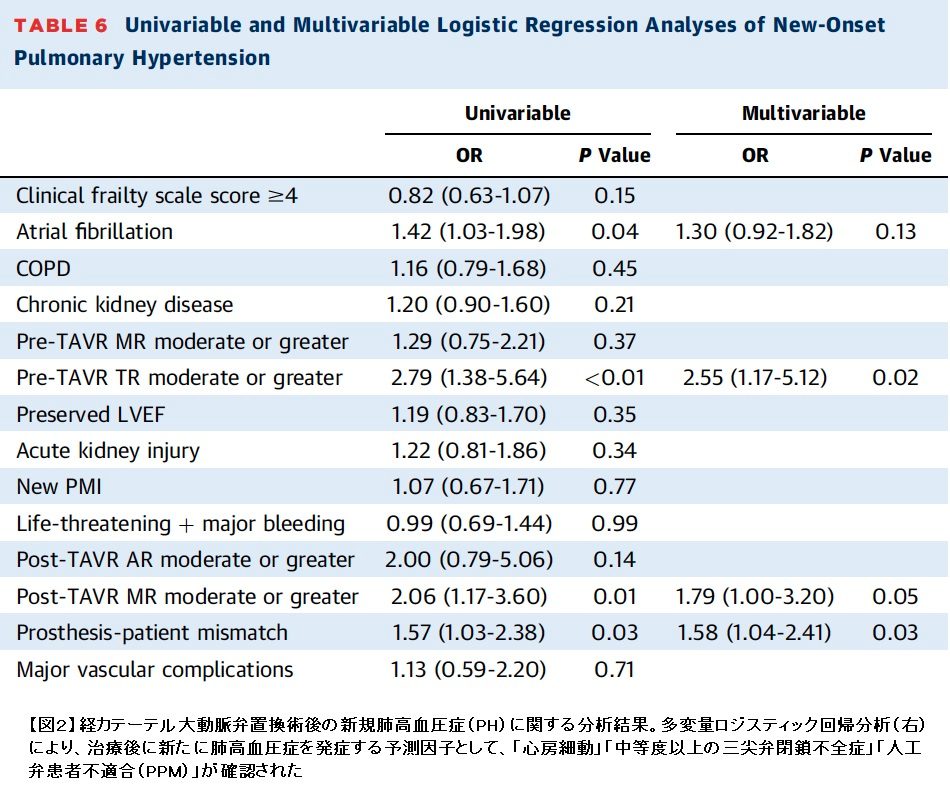

TAVI治療においては、術前に肺高血圧症(右心室と肺をつなぐ肺動脈の血圧が高い状態=PH)を発症していると予後が不良であることが知られていましたが、術後を含めた周術期PH変化の予後への影響については十分に検証されていませんでした。そこで、宮本助教と大野准教授らは、TAVI治療に関する多施設前向き登録研究「OCEAN-TAVIレジストリー」に登録された患者のうち1872名を、PHが「術前も術後もなし」「術前にあり術後に消失」「術前になく術後に出現」「術前にあり術後も残存」の4グループに分類して調査。その結果、術後2年経過時の死亡率は「PHが術前にあり術後も残存」する患者が24.7%で最も高く、「術前になく術後に出現」する患者が18.6%と次に高いことを明らかにしました。さらに多変量ロジスティック回帰分析により、残存PHグループの患者には、術前に心房細動や中等度以上の三尖弁(右心房?右心室間の弁)閉鎖不全、重度PHがあったことを確認。また、「PHが術前になく術後に出現」した患者には、体格に比して小さい人工弁が留置される「人工弁患者不適合(PPM)」が確認され、これによりPPMがTAVI治療後に発症するPHの要因となることが特定されました。 大野准教授は、「術前におけるさまざまな因子から治療後リスクの高低を分類する『リスク層別化』に術前後のPHの状態を加えることで、TAVI治療後に死亡の可能性が高い患者さんを特定するなど、術後の予後層別化の精度を高められます。特に、TAVI治療後にPHを引き起こす予測因子としてPPMを特定した成果に対する反響は大きく、論文の筆頭著者である宮本助教が今年8月にスペイン?バルセロナで開催されたヨーロッパ心臓病学会で発表した際も、参加者から多くの質問が寄せられました。75歳以上の10人に1人が弁に問題を持っているといわれており、高齢化が進む中、重症大動脈弁狭窄症の患者さんは増加していくと考えられます。質の高いデータベース構築に尽力されたOCEAN-TAVI レジストリーのメンバー全員に感謝しつつ、この成果を治療戦略に生かすべく、さらに研究を続けます」と話しています。

※『Journal of the American College of Cardiology』に掲載された論文は下記URLからご覧いただけます。

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0735109722066748